神話の聖地「和歌山」観光や自然の癒しスポットに遊びの魅力も充実!

最終更新日:2025.12.19

近畿地方の中で最も南に位置し、太平洋に面して温暖な気候である和歌山県。

海の荒波が生み出す自然の造形美や、世界遺産の高野山や熊野本宮大社などの歴史ある観光スポット、子ども連れに人気の動物園や歴史ある温泉など、魅力的な観光スポットが数多くあります。

この記事では、人気観光地から癒しスポットまで、厳選した和歌山の観光のおすすめをご紹介します。

家族で楽しめる和歌山県の観光スポット

和歌山県には、観光にショッピングにさまざまな体験まで、家族でまる一日楽しめるスポットが目白押し!

かわいい動物たちとふれあえる人気の動物園から、恐竜に出会えるテーマパークや公園まであります。 また、鉄道ファンだけでなく子どもにも大人気のユニークな鉄道もあり、二度・三度と楽しめるところばかりです。

アドベンチャーワールド

アドベンチャーワールドの人気者アミメキリン

アドベンチャーワールドの人気者アミメキリン

和歌山県を代表するレジャースポット「アドベンチャーワールド」は、動物園、水族館、遊園地が一体となったテーマパークです。 南紀白浜空港から車で5分ほどという、アクセスの良さもポイント!

大人気のホワイトタイガーやライオン、アフリカゾウやアミメキリン、エンペラーペンギンにバンドウイルカなど、生き生きと暮らす約120種1,600頭の動物たちを間近で見られます。

「サファリワールド」では、列車型の乗り物「ケニア号」に乗って、サファリワールドのすべての草食動物、肉食動物を1周約25分で観覧できます。また、間近で草食動物たちや一部の肉食動物たちの世界を歩いて散歩できる「ウォーキングサファリ」も!

広大なサファリエリアを、専用のカートや自転車で駆け抜けたり、四輪駆動車で探検するツアーも実施しています。

賑やかな歓声が響くマリンワールド

賑やかな歓声が響くマリンワールド

バンドウイルカやオキゴンドウたちがダイナミックなパフォーマンスを繰り広げ、アシカやアザラシたちのショーを楽しめる「マリンワールド」では、「ビッグオーシャン」や「アニマルランド」などのスタジアムから賑やかな歓声が響きます。

小さな子どもには、小動物とのふれあいや、観覧車やジェットコースターなどの乗り物を楽しめる「ふれあい広場・プレイゾーン」も人気です。

「アドベンチャーワールド」といえば、やっぱり「ジャイアントパンダ」

パークには中国へ帰国する2025年6月末まで、良浜(らうひん)・結浜(ゆいひん)・彩浜(さいひん)・楓浜(ふうひん)の4頭のジャイアントパンダファミリーが暮らしていました。アドベンチャーワールドでは、入園してすぐの施設「パンダラブ」と、ジャイアントパンダ繁殖研究施設「ブリーディングセンター」でパンダの保護・育成、および繁殖に関する研究を実施、ジャイアントパンダ保護共同プロジェクトは30年の歴史を誇ります。

とくに、アドベンチャーワールドで初めて誕生したジャイアントパンダ「良浜」は、これまでに10頭もの子どもを育て、「良浜」の⺟親「梅梅(めいめい)」に負けないくらい、⼦育て上⼿な母親パンダでした。

- 住所:〒649-2201 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2399

- アクセス:南紀白浜空港から明光バスで約5分「アドベンチャーワールド」バス停下車

ポルトヨーロッパ(和歌山マリーナシティ)

ポルトヨーロッパ 噴水広場 画像提供:和歌山マリーナシティ株式会社

ポルトヨーロッパ 噴水広場 画像提供:和歌山マリーナシティ株式会社

「和歌山マリーナシティ」内にある「ポルトヨーロッパ」は、中世ヨーロッパの美しい港街をモチーフにしたテーマパークです。石畳の道やレンガ造りの建物など、異国情緒あふれる街並みが再現され、まるでヨーロッパにいるかのような気分にさせてくれます。

フランスやイタリアの街並み、スペインの古城などフォトジェニックなスポットがたくさん!

どこを撮っても映えること間違いなしです。

週末や祝日には、ヨーロッパの街並みで繰り広げられる、驚きと感動の楽しいパフォーマンスショーもポルトヨーロッパの名物の1つ。大道芸人やパフォーマー達のジャグリングショーやバルーンショーなど、様々なスゴ技やユーモラスな芸を楽しめます。

ポルトヨーロッパ ピアッツァ ダンテ 画像提供:和歌山マリーナシティ株式会社

ポルトヨーロッパ ピアッツァ ダンテ 画像提供:和歌山マリーナシティ株式会社

また、多彩なアトラクションも見逃せません!

2025年3月20日に新登場した「VRアトラクション」や、落差22mをいっきにダイブするウォーターライド「ハイダイブ」は、スリル満点で特に人気です。

隣接する黒潮市場では新鮮な海の幸を味わえ、和歌山の特産品などお土産も充実しています。

季節ごとに様々なイベントも開催され、冬はイルミネーションで幻想的な雰囲気に。

写真映えするアートな雰囲気のポルトヨーロッパ ヴィエッタ カプリ

写真映えするアートな雰囲気のポルトヨーロッパ ヴィエッタ カプリ

「和歌山マリーナシティ」内には、海辺のリゾート気分を満喫できる「和歌山マリーナシティホテル」や、海を臨む絶景の天然温泉や高濃度炭酸泉に癒される「紀州黒潮温泉」もあるので、宿泊して朝から夜までたっぷり楽しめる魅力的なテーマパークです。

- 住所:〒641-0014 和歌山県和歌山市毛見1527

- アクセス:JRきのくに線(紀勢線)「海南」駅から和歌山バスで約15分「マリーナシティ」バス停下車

とれとれパーク・とれとれ市場

とれとれ市場玄関 画像提供:とれとれ市場南紀白浜

とれとれ市場玄関 画像提供:とれとれ市場南紀白浜

和歌山県白浜町にある西日本最大級の海鮮マーケット「とれとれ市場」を中心とした観光スポット「とれとれパーク」。

地元の堅田漁業協同組合が中心となって運営しており、新鮮な魚介類を使った料理が楽しめます。

それだけでなく、お土産探しや太平洋を望む爽快な温泉、海上に設けられた釣堀など、様々な楽しみ方ができます。

「とれとれ市場」では地元の名物「まぐろの解体ショー」など、迫力のあるイベントも開催。

市場内の「とれとれ横丁」では、日本全国の新鮮なお魚を海鮮丼やお寿司で味わえます。また、とれとれ市場店内にて購入した新鮮な魚介類・肉・野菜などの食材は、BBQコーナーでも楽しむこともできます。

とれとれヴィレッジ 画像提供:とれとれ市場南紀白浜

とれとれヴィレッジ 画像提供:とれとれ市場南紀白浜

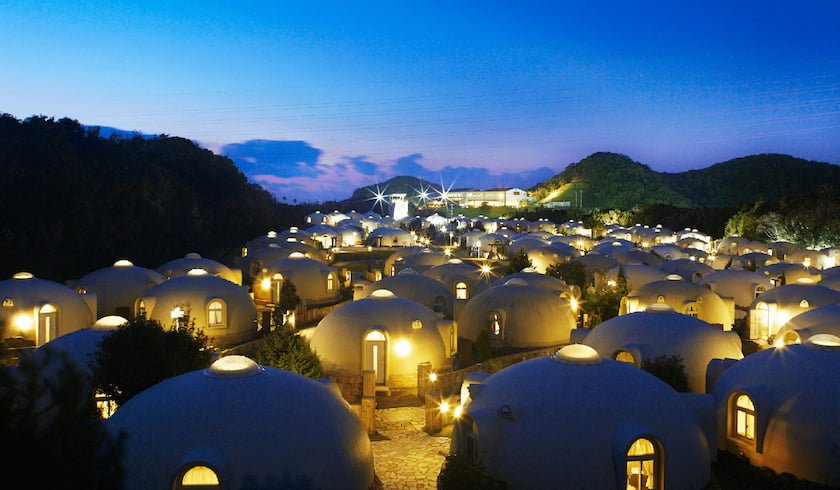

「とれとれパーク」には他にも、日本でここだけの岩塩を敷き詰めた幻想的な岩盤浴や、白浜温泉の源泉で癒される「とれとれの湯」、別荘感覚で楽しめるドームハウスでできた宿泊施設「パンダヴィレッジ」と「とれとれヴィレッジ」もあり、観光の拠点としても便利なスポットです。

- 住所:〒649-2201 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2521

- アクセス: JRきのくに線(紀勢線)「白浜」駅からバスで「とれとれ市場前」バス停下車

和歌山電鐵

JR和歌山駅から貴志駅を結ぶローカル鉄道「和歌山電鐵」の最大の魅力は、沿線の豊かな自然と、個性あふれるデザインの電車たち、そして世界中で話題の「ねこの駅長」でしょう。

一時は廃線の危機に瀕した貴志川線でしたが、2006年に和歌山電鐵として再スタート。「日本一心豊かなローカル線になりたい」をモットーに、様々な取り組みが注目されました。

貴志駅周辺の特産品であるいちごをモチーフにした「いちご電車」からはじまり、床から天井までねこ尽くしの豪華列車「たま電車ミュージアム号」など、ユニークな電車がいっぱい!

これら「見ても乗っても楽しい貴志川線」の電車は、全国の観光列車デザインで有名な水戸岡鋭治さんによるもの。車内もソファータイプの椅子や、ギャラリーが設けられるなど電車ごとに異なり、これら個性的なデザインの電車に乗るだけでも、楽しい旅の思い出となるでしょう。

終点の貴志駅は、ねこの駅長「たま」が世界的に有名になった駅です。

「たま駅長」の誕生は2007年1月のこと、日本国内のみならず海外でも大きな話題となり、たま駅長を訪ねて世界中から観光客が訪れるほどに。当時は売店と改札口だけの小さな駅でしたが、たま駅長の人気によって、ねこをモチーフにしたデザインの駅舎に生まれ変わり、カフェやたま駅長グッズが買えるショップも併設されました。

プラットホームには、神様になった「たま」を祭る「たま神社」があり、現在はウルトラ駅長「ニタマ」や、伊太祈曽駅のマネージャー駅長「よんたま」、貴志川線のふく駅長「ごたま」が「たま駅長」の遺志を継いで立派に活躍しており、「たま電車」とともに貴志川線の乗客や観光客を迎えてくれます。

白浜エネルギーランド

親子で楽しめる体験型テーマパーク「白浜エネルギーランド」 画像提供:白浜エネルギーランド

親子で楽しめる体験型テーマパーク「白浜エネルギーランド」 画像提供:白浜エネルギーランド

1981年に日本で初めての自然エネルギー啓蒙観光施設として白浜町にオープン。「人と自然のエネルギー」をテーマに、楽しく遊びながら学べる体験型テーマパークです。

エネルギー大使「エネゴン」と「エネルギー博士」が案内する映像と未来都市のジオラマで、自然エネルギーについて楽しく学べる「太陽の街」、臨場感MAXの「VR体験」や「ジュラシックツアー」といった映像アトラクションが充実しています。

重力と視覚の不思議を体験できる「ミステリーゾーン」や、目の錯覚を利用した「トリックアートハウス」でSNS映えするおもしろい写真を撮ったり、体験型アトラクションも盛りだくさん!

2025年春には、クイズに答えて、ポイントを貯めながら遊ぶ周遊型アトラクション「エネルギーラボ」が新登場、エネルギーランド内を満喫しながら楽しめます。

楽しく遊んだ後は絶景の足つぼ健康足湯でくつろいだり、白良浜を一望できる展望レストランでは「和歌山ラーメン」「熊野牛コロッケ」「梅うどん」など和歌山のご当地グルメも味わえます。 とくに、恐竜をテーマにした「火山カレー」は子どもに大人気です。

- 住所:〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町3083

- アクセス:JRきのくに線(紀勢線)「白浜」駅から明光バスで約15分「白良浜」バス停下車、徒歩1分

串本海中公園

海中展望塔 画像提供:串本海中公園センター

海中展望塔 画像提供:串本海中公園センター

本州最南端の町・串本町にある「串本海中公園」は、日本で最初に指定された海中公園地区(現・海域公園)の1つです。

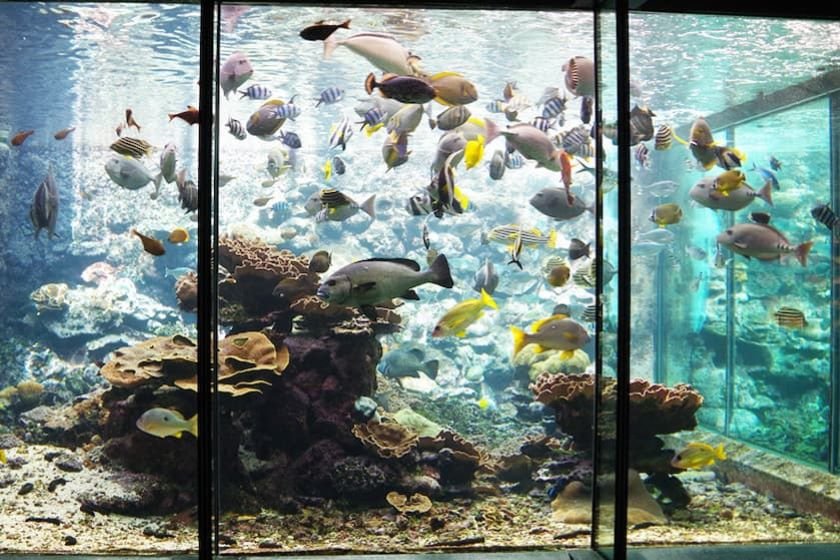

園内センターの水族館では串本にいる生き物だけを展示しており、長さ24mの「水中トンネル」では、ウミガメやサメ、エイや魚群が頭上を悠々と泳ぐ姿が見られ、まるで海中を散歩しているかのよう。

串本の海を再現した「串本の海 大水槽」ではサンゴの周りを、色とりどりの魚たちが泳ぐ姿にうっとり。

「ウミガメパーク」では子ガメから大ウミガメまでじっくりと観察でき、さらにふれあい体験も楽しめます。

※「子ガメタッチ」は毎日12:30~14:30に開催

水族館を出た先では自然の海の中も観察できます!

沖合140mに建つ「海中展望塔」では水深6.3mの海底の様子が見られ、半潜水型海中観光船「ステラマリス」では、本州最大規模のサンゴ群落を観察することができます。

さらにアクティブに串本の海を楽しみたい方には、併設のダイビング・スノーケリング施設がおすすめ!

目の前のビーチにてガイド付きで潜るビーチダイビングから、ボートで外洋ポイントへ向かって潜るボートダイビングまで、自分のスキルやレベルに合わせて楽しめます。

このほか、ファミリータイプの臨海レストランや、リラクゼーションあふれる宿泊コテージもあり、串本の海を五感で体験できる観光スポットです。

- 住所:〒649-3514 和歌山県東牟婁郡串本町有田1157

- アクセス: JRきのくに線(紀勢線)「串本」駅から無料送迎シャトルバスで約13分

太地町立くじらの博物館

くじらの絵が描かれた博物館外観 画像提供:太地町立くじらの博物館

くじらの絵が描かれた博物館外観 画像提供:太地町立くじらの博物館

太地町(たいじちょう)は捕鯨発祥の地として400年以上にわたって「くじら」と深く関わってきた「くじらの町」で知られています。

町内の「太地町立くじらの博物館」には、捕鯨の歴史や文化を伝える道具類やジオラマ、くじらの生態に関する骨格標本や資料など、およそ1,000点にも及ぶ貴重な資料を展示。くじら専門の博物館として世界一のスケールを誇る、全国でも数少ない施設です。

館内では、鯨類を中心とした熊野灘に生息するさまざまな生き物についての展示もあり、博物館と水族館の要素を併せ持った展示を特徴としています。

くじらショーなどイベントも充実 画像提供:太地町立くじらの博物館

くじらショーなどイベントも充実 画像提供:太地町立くじらの博物館

展示だけでなく「くじら」や「イルカ」とのふれあい体験やショー、イベントも充実しており、「くじら」について「触れて感じて見て学ぶ」ことができる施設です。

博物館と合わせて、くじらのしっぽのモニュメントや捕鯨船資料館(第1京丸)がある「くじら浜公園」も散策してみましょう。また、くじら浜公園からは「紀の松島観光船」で勝浦温泉へ行くこともできます。

- 住所:〒649-5171 和歌山県東牟婁郡太地町太地2934-2

- アクセス:JRきのくに線(紀勢線)「太地」駅から町内じゅんかんバスで10分

温泉で癒される

白浜温泉

白浜温泉 崎の湯 画像提供:南紀白浜観光協会

白浜温泉 崎の湯 画像提供:南紀白浜観光協会

白浜温泉(しらはまおんせん)は、有馬温泉や道後温泉とともに「日本三古湯」の1つ。日本書紀には斉明・天智・持統・文武天皇らが、都からはるばる湯治に訪れたと記載されてており、万葉集にも「牟婁温湯(むろのゆ)」として登場しています。

飛鳥・奈良時代の頃から「紀温湯(きのゆ)」の名でも知られ、現在では和歌山県の南西部(南紀)にあることから「南紀白浜温泉」と表記されることもあります。

白浜温泉の象徴ともいえるのが、太平洋に突き出す岩場に設けられた「崎の湯」です。

歴史ある「湯崎七湯」のうち唯一残っている湯処で、雄大な太平洋が間近に迫る露天風呂は、湯船から大海原がほぼ一体に感じながら入浴でき、岩に打ち寄せる波の迫力は「怒涛」そのもの。

旅館やリゾートホテルが立ち並ぶ湯崎温泉街には、源泉かけ流しの温泉から足湯、一部無料の共同浴場など、温泉そのものを楽しめる施設が点在しています。

【白良浜】

「日本の快水浴場百選」にも選ばれている白良浜

「日本の快水浴場百選」にも選ばれている白良浜

「白良浜(しららはま)」の90%の珪酸(けいさん)を含む石英砂(せきえいしゃ)は、真っ白なサラサラの砂で、白浜の名前の由来になりました。

毎年約60万人が訪れる関西有数のビーチで、延長620mの遠浅の砂浜は海水浴場として人気があり「日本の快水浴場百選」にも選ばれています。

夏は海水浴を楽しむ人たちでカラフルなパラソルが彩りを添え、ヤシの木も並ぶ弓状の美しい景観から、ハワイのワイキキビーチと姉妹浜にもなっているほど。

航空会社を舞台にしたドラマでは、渡米できなかった時期に白良浜でワイキキビーチのシーンを撮影したそうです。

また夏の花火や、ハロウィンから冬にかけて浜を美しく彩るシーサイドイルミネーションなどのイベントに、ビーチヨガやトライアスロンなどさまざまな催しを開催しており、年間を通して白良浜を満喫できます。

- 住所:〒 649-2200 和歌山県西牟婁郡白浜町

- アクセス: JRきのくに線(紀勢線)「白浜」駅から明光バスで約15分「白良浜」バス停下車

龍神温泉

元湯 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

元湯 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

高野龍神国定公園の日高川沿いに位置する龍神温泉は、弘法大師(空海)が難陀龍王(なんだりゅうおう)の夢のお告げを受けて開いたとされる、由緒ある温泉です。

泉質はナトリウム炭酸水素塩泉(重曹泉)で、肌がツルツルとしてしっとり感があり美肌効果が高く、島根県の湯の川温泉、群馬県の川中温泉とならび「日本三美人の湯」の1つに数えられます。

大変良く温まるお湯は、美肌効果の他にも冷え性、神経痛、肩こり等にも効能があるとされ、江戸時代には歴代の紀州徳川藩主の別荘地として栄えたという歴史ある名湯です。

龍神温泉のシンボルで源泉100%の共同浴場「元湯」には、龍神村産の檜をふんだんに使った檜風呂と岩風呂があります。

- 住所:〒645-0525 和歌山県田辺市龍神村龍神

- アクセス:JRきのくに線(紀勢線) 紀伊田辺駅から龍神バスで約1時間20分「龍神温泉」下車

湯の峰温泉

湯の峰温泉 公衆浴場 画像提供:熊野本宮観光協会

湯の峰温泉 公衆浴場 画像提供:熊野本宮観光協会

湯の峰温泉(ゆのみねおんせん)は約1,800年前に熊野の国造、大阿刀足尼(おおあとのすくね)によって発見され、後に歴代上皇の熊野御幸によってその名が広く知られる様になりました。古来より、熊野へ詣でる前に身を清める「湯垢離場(ゆごりば)」として、長旅の疲れを癒したとされる由緒ある温泉です。

日本最古の湯として愛され、今も昔ながらの風情を感じることができます。

湯の峰温泉 つぼ場 画像提供:熊野本宮観光協会

湯の峰温泉 つぼ場 画像提供:熊野本宮観光協会

日によっては1日に7度も湯の色が変化するといわれている、谷合いに湧き出る天然の岩風呂「つぼ湯」は、参詣道の一部とされ「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成要素の1つとして世界文化遺産に登録されました。

「つぼ湯」は、世界遺産の中で唯一の入浴できる温泉です。

- 住所:〒647-1732 和歌山県田辺市本宮町湯峰

- アクセス:JRきのくに線・紀勢線「新宮」駅から路線バスで約60分「湯の峰温泉」バス停下車

♨まだまだあります!和歌山県のおすすめ温泉

和歌山が誇る世界遺産「熊野」を歩く

高野山とともに、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産の1つである熊野三山。

神秘的な大自然に抱かれ、自然崇拝を起源とする「熊野本宮大社」「熊野速玉大社」「熊野那智大社」の三社と、熊野那智大社に隣接して建つ「那智山青岸渡寺」の「三社一寺」から成ります。三社は、それぞれが互いの主祭神を祀ることで「熊野三所権現」として人々の崇敬を集め、「よみがえりの地」として、次第に熊野を目指す巡礼の旅がはじまりました。

熊野古道

三軒茶屋からの熊野古道 画像提供:熊野本宮観光協会

三軒茶屋からの熊野古道 画像提供:熊野本宮観光協会

田辺市の熊野本宮大社(くまのほんぐうたいしゃ)と、新宮市の熊野速玉大社(くまのはやたまたいしゃ)、そして那智勝浦町の熊野那智大社(くまのなちたいしゃ)、これら熊野三山を詣でる路が「熊野古道」です。

熊野古道には伊勢神宮から熊野三山を目指す「伊勢路(いせじ)」、田辺から熊野本宮大社に向かう「中辺路(なかへち)」、高野山と熊野本宮大社を結ぶ「小辺路(こへち)」、紀伊田辺から海岸線を歩く「大辺路(おおへち)」、京都・大阪から熊野を目指す「紀伊路(きいじ)」の5つに、吉野と熊野三山を結ぶ修験道信仰の道「大峯奥駈道(おおみねおくがけみち)」を加えた6つのルートがあります。

このうち、「熊野参詣道」として世界文化遺産に登録されているのが中辺路・大辺路・小辺路です。

【石畳が美しい熊野古道随一の人気モデルコース中辺路・大門坂】

熊野古道中辺路 大門坂 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

熊野古道中辺路 大門坂 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

最も多くの参詣者が歩いたとされる熊野参詣道の「中辺路」は平安時代から鎌倉時代にかけて、上皇や貴族たちが熊野三山を目指した「熊野御幸」において公式参詣道として使われました。

その道中には「九十九王子」と呼ばれる神社があり、熊野詣の人々が休憩したり、歌を詠んだりしたそうです。

なかでも聖地「那智山」へと続く全長約650mの「大門坂」は、熊野古道の面影を色濃く現代に残している場所で、苔むした石段と杉木立は往時の雰囲気にあふれています。勝浦温泉街からも近く、バスのアクセスも良い歩きやすいコースになっていますので、大門坂入口近くの駐車場からスタートして滝前バス停からバスで戻れば、3時間ほどで熊野古道を体験できます。

途中の大門坂茶屋では平安衣装の貸出を行っており、当時の参詣者たちと同じ装いで熊野古道を散策することができます。 聖地「熊野」だからこそ楽しめる、非日常的な体験で心躍る時間を過ごしてみては。

- 住所:〒649-5302 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々3034-2(大門坂駐車場)

- アクセス:JRきのくに線(紀勢線)「紀伊勝浦」駅から熊野御坊南海バスで「大門坂」バス停下車

熊野本宮大社

熊野信仰の中心「熊野本宮大社」

熊野信仰の中心「熊野本宮大社」

日本全国に4,700社ある熊野神社の総本山で、熊野三山の中でもとりわけ古式ゆかしい雰囲気を漂わせています。

熊野参詣道のうち、多くの人々が辿った「中辺路」を歩き、難行苦行の道のりの末、最初にたどり着くのが熊野信仰の中心「熊野本宮大社」です。

御祭神には、熊野三山に共通する「熊野十二所権現」と呼ばれる十二柱の神々、主祭神は、熊野三山の他二社とは異なり「家都御子大神(けつみこのおおかみ):素戔嗚尊(すさのお)の別名」をお祀りしています。

本殿へと続く158段の石段の両脇には幟(のぼり)がなびき、生い茂る杉木立が悠久の歴史を感じさせます。1995年に国の重要文化財に指定された、檜皮萱(ひわだぶき)の厳かな社殿を目の前にすると、自然と心が浄化されていくような気持ちに。

かつては熊野川中州の大斎原(おおゆのはら)にありましたが、1889年に未曽有の大洪水が発生し社殿のうち中・下社が倒壊。流失を免れた上四社が今の場所に移築・再建されました。

大斎原には小祠が建てられ、高さ34mの日本一高い大鳥居と共に、今なお聖域として多くの参拝客を迎えています。熊野本宮大社から歩いて10分ほどですので、是非あわせて訪れてみてください。

- 住所:〒647-1731 和歌山県田辺市本宮町本宮1110

- アクセス:JRきのくに線・紀勢線「新宮」駅から熊野御坊南海バスで約60分「本宮大社前」バス停下車

熊野那智大社・那智山青岸渡寺

青岸渡寺と那智の滝

青岸渡寺と那智の滝

日本三名瀑の1つ「那智の滝」への自然崇拝が起源とされている「熊野那智大社」は、那智山青岸渡寺(せいがんとじ)とともに熊野信仰の中心地として栄華を極め、多くの参詣者が訪れています。

八咫烏(やたがらす)が石に姿を変えたといわれる「烏石」や樹齢850年の大楠があります。

那智山中腹・標高約500mに位置し、周囲を包む山の緑とは対照的な朱塗りの鮮やかな社殿が実に神聖な雰囲気です。

社殿へは463段の石段を上りますが、那智の大自然を背後に抱き一歩一歩足を踏みしめると、心が洗われるような気持ちになります。

熊野那智大社は玉垣内に、礼殿から見て正面に五殿、左側に一殿の六殿が造営されており、熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)を主祭神として、それぞれに神様をお祀りしています。

他の二山と違い、御瀧の神様を併せ祀っているため、一柱多く神様を奉斎しているのです。熊野夫須美神は伊弉冉尊(いざなみのみこと)ともいい、農林・水産・漁業の守護神、また縁結びの神様として崇められています。

隣接する「那智山青岸渡寺」は西国三十三所の第一番札所です。

坂道を少し下ると、那智の滝と山を背景に朱色の映える三重塔があり、その美しい景観に一時、すべての疲れを忘れて見入ってしまいます。

- 住所:〒649-5300 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山1

- アクセス:JRきのくに線(紀勢線)「紀伊勝浦」駅から熊野御坊南海バスで約30分「那智山」バス停下車

那智の滝・飛瀧神社(那智御瀧)

御瀧(那智の滝)そのものを、御神体としてお祀りしている「飛瀧神社」

御瀧(那智の滝)そのものを、御神体としてお祀りしている「飛瀧神社」

日本三名瀑の1つで深い原始林を割って落ちる、高さ133m、銚子口の幅13m、滝壺の深さ10mの滝です。

那智には全山に「那智四十八瀧」と呼ばれる数の滝があるとされます。その中でもとりわけ落差の大きいのが「一の瀧」とも称される「那智御瀧」で、一段の滝としての落差は日本一。

銚子口の岩盤に3つの切れ目があり、三筋になって落下し始めるところから「三筋の滝」とも呼ばれています。

熊野那智大社の別宮「飛瀧神社(ひろうじんじゃ)」は、御瀧(那智の滝)そのものを、この地に大己貴神(おおなむちのかみ)が現れた御神体としてお祀りしています。

飛瀧神社の歴史は非常に永く、元々那智山では飛瀧神社の場所で御瀧の神様と熊野の神々がお祀りしていました。317年に熊野那智大社が造営された際、現在の位置に遷ったと云われています。

毎年7月9日と12月27日の2回行われる「御滝注連縄張替(おたきしめなわはりかえ)式」は、例大祭や新年を迎えるにあたり古来から続いている神事です。

- 住所:〒649-5300 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山

- アクセス:JRきのくに線(紀勢線)「紀伊勝浦」駅から熊野御坊南海バスで約30分「那智の滝前」バス停下車

熊野速玉大社・神倉神社

熊野速玉大社の社殿

熊野速玉大社の社殿

熊野速玉大社の元宮となる神倉神社は、熊野三山に祀られる熊野大神が最初に降臨した聖地と伝えられています。

その後、128年に現在の熊野速玉大社の社地に初めて真新しい社殿を建ててお迎えしたことから、この地を「新宮(しんぐう)」と呼びます。

熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)と熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)の夫婦神を主祭神とし、十八柱の神々が祀られ、「熊野曼荼羅(くまのまんだら)」の世界を再現した、朱塗りが非常に美しい社殿です。

境内には平重盛公お手植えと伝えられる、国の天然記念物・樹齢1,000年以上の御神木「梛の(ナギ)大樹」があり、大きく枝葉を広げるその姿に、偉大なる生命力を感じずにはいられません。その他、蒔絵手箱など約1,000点の国宝や重要文化財を所蔵し、その一部を展示している「熊野神宝館」もあります。

神倉神社の御神体である「ゴトビキ岩」

神倉神社の御神体である「ゴトビキ岩」

熊野速玉大社の元宮であり、摂社でもある「神倉神社(かみくらじんじゃ)」。

自然石を積み上げた538段の険しい石段を登りつめた神倉山の中腹に御神体である「ゴトビキ岩」が鎮座します。

毎年2月6日に神倉神社で1,400年以上も前から齋行されている日本最古の火祭りが「御燈祭り」です。白装束に荒縄を締めた約2,000人の「上り子(あがりこ)」と呼ばれる男子たちが、熊野速玉大社、阿須賀神社、妙心寺を巡拝して神倉神社の山上に向かいます。

時刻を過ぎて山門を開くと、上り子たちが「下り竜」と呼ばれる様で一斉に、御神火を移した松明(たいまつ)を手に神倉山の石段を駆け下ります。 国指定無形民俗文化財に指定されている勇壮な火祭りです。

弘法大師によって開かれた日本仏教の聖地「高野山」

弘法大師が開山した真言密教の聖地「高野山」

弘法大師が開山した真言密教の聖地「高野山」

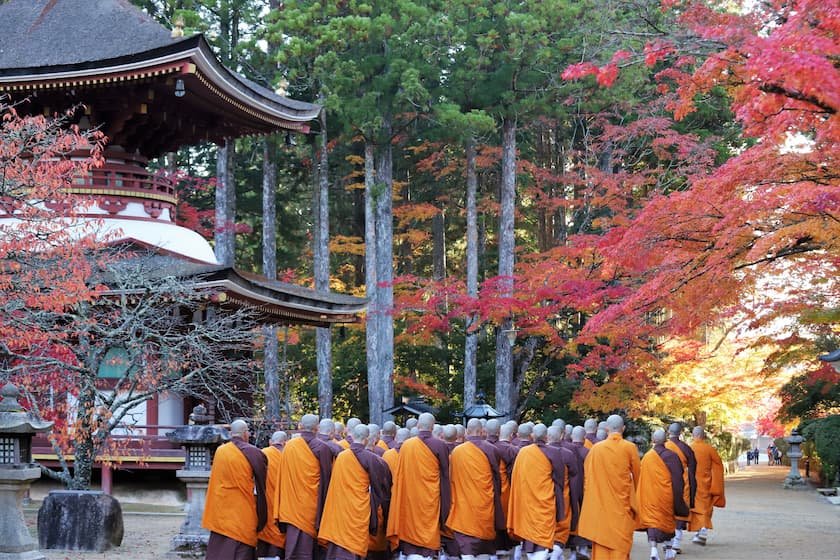

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産の1つ、高野山。標高約1,000m級の峰々に囲まれた山上盆地に広がる高野山は、1,200年前に弘法大師が開山した真言密教の聖地です。

高野山全域を「総本山金剛峯寺(こんごうぶじ)」とし、特に「奥之院」と「壇上伽藍」は二大聖地として信仰を集めています。人里から離れ、静かな空間に建てられた117もの寺院のうち51の寺院は、宿坊として一般の参拝客も宿泊可能です。

観光地を評価する「世界的に有名な旅行ガイドの日本版」で2009年に3つ星を獲得し、世界からも注目されている高野山をご紹介します。

金剛峯寺

金剛峯寺 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

金剛峯寺 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

高野山真言宗の総本山である「金剛峯寺」という名称は、お大師さまが「金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経(こんごうぶろうかくいっさいゆがゆぎきょう)」というお経より、名付けられたと伝えられています。

東西60m、南北約70mの主殿(本坊)をはじめとするさまざまな建物を備え、境内総坪数約4万8千坪の広大さと優雅さを有しています。「一山境内地」と称し、高野山全体がお寺なのですが、大伽藍にそびえる「金堂」がいわゆる「お寺の本堂」にあたります。

かつては天皇や皇族、高野山の重職など身分の高い者のみ出入りが許された重要文化財の「正門」は、秋は紅葉、春は桜が映える美しい佇まいです。 本坊内には、金箔で飾られた壁や豪華な襖絵など、芸術性が高いものが数多くあるので、お時間がある方は是非見学してみてください。

壇上伽藍

二大聖地の1つ「壇上伽藍」 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

二大聖地の1つ「壇上伽藍」 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

壇上伽藍(だんじょうがらん)は弘法大師(空海)が高野山を開山した際、真っ先に造営に取り組んだ場所で、奥之院とともに二大聖地の1つです。密教思想に基づく胎蔵曼荼羅(たいぞうまんだら)と金剛界曼荼羅(こんごうかいまんだら)の世界観を具現化したものといわれます。

高野山全体の総本堂である「金堂」や日本初の多宝塔様式として建てられた高さ48.5mの「根本大塔(こんぽんだいとう)」、弘法大師が住んでいた「御影堂」など19の堂塔、2015年に再建された中門(ちゅうもん)などがあります。

朱塗りが美しい高野山壇上伽藍の根本大塔

朱塗りが美しい高野山壇上伽藍の根本大塔

高野山御開創当時、弘法大師の手により御社(みやしろ)に次いで最初期に建設された「金堂」など、その多くが重要文化財や国宝に指定された堂塔です。

朱塗りが美しく、真言密教の根本道場におけるシンボルとして建立された「根本大塔」は、四隅の壁に密教を伝えた八祖(はっそ)像が描かれ、堂内そのものが立体の曼荼羅として構成されています。

奥之院

弘法大師(空海)が入定されている聖地「奥之院」

弘法大師(空海)が入定されている聖地「奥之院」

高野山の中でも最も静寂に包まれた祈りの聖地、奥之院。壇上伽藍とともに高野山の信仰の中心であり、弘法大師(空海)が入定(にゅうじょう)されている聖地です。

一の橋から御廟(ごびょう)へと続く約2kmの参道には、樹齢数百年に及ぶ大杉の木立と、織田信長など戦国武将の供養塔など20万基を超える墓碑や慰霊碑が建ち並びます。この神秘的な参道を歩くだけでも、心が浄化されるような気持ちに。

御廟では、弘法大師(空海)が今も生き、人々の為に瞑想していると信じられており、雨の日も雪の日も毎日2回、弘法大師(空海)に食事を届ける「生身供(しょうしんぐ)」の儀式が行われています。

高野山の宿坊に宿泊されるのであれば、奥之院ナイトツアーへの参加もおすすめです。夕食後から就寝までの間に、高野山在住の「金剛峯寺境内案内人有資格者」が、日中とはまた違った幻想的な奥之院へ案内してくれます。

道中では高野山に関する歴史や生活、奥之院の不思議な伝説など、貴重なお話が聞けるほか、運が良ければムササビやフクロウなどの夜行性動物に会えるかもしれません。

金剛峯寺

- 住所:〒648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山132

- アクセス:南海高野線「高野山」駅から南海りんかんバスで約10分「本山前」バス停下車

- 住所:〒648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山152

- アクセス:南海高野線「高野山」駅から南海りんかんバスで約13分「金堂前」バス停下車

- 住所:〒648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山550

- アクセス:南海高野線「高野山」駅から南海りんかんバスで約14分「奥の院口」バス停下車

高野山をもっと楽しむワンポイント

【宿坊宿泊体験】

高野山でもっと非日常を体験するなら宿坊宿泊がおすすめです。

朝のお勤めに参加したり、写経や阿字観(あじかん)を体験したり(有料。実施していない院もあります)と、静かな気持ちで心を清める事ができるでしょう。更に精進料理のお食事で、疲れた胃腸もリセットできます。

【高野山へ旅する観光列車「天空」】

極楽橋駅に停車中の「天空」 画像提供:南海電鉄

極楽橋駅に停車中の「天空」 画像提供:南海電鉄

高野山へ車やバス以外で向かうならば、聖地へ行く観光列車・こうや花鉄道「天空」をおすすめします。

南海高野線の橋本駅と極楽橋駅を結ぶ、2輛編成の観光列車は「日常を忘れて、心を解き放つ。」たいせつな時間をゆっくりと楽しめる、とっておきの列車旅として2009年7月3日より運行を開始しました。

急勾配・急曲線の険しい山間を縫いながら、高野山へと向かう道中を味わうように、上へ上へとゆっくりと進む列車。

高野山の森林をイメージした深いグリーンの外観を、根本大塔をイメージした朱色のラインが彩ります。

標高約900mに位置する高野山は、まさに「天空都市」の趣で、列車の愛称は高野山が醸し出す印象に由来するそうです。

「天空」車内 画像提供:南海電鉄

「天空」車内 画像提供:南海電鉄

客室中央部の「ワンビュー座席」は、3枚続きのワイドな車窓から紀ノ川や不動谷川、険しい山間の風景を楽しめる、眺望の良さがポイント!

車輛の一部には全国の大手私鉄では唯一、展望デッキが設けられ、五感で高野山麓の自然を感じられる構造になっています。

車端部には、語りあう旅に最適な「4人掛けコンパートメント座席」や、運転手気分を味わえる鉄道ファンの特等席「先頭展望席」も設けられ、さまざまに鉄道の旅を楽しめる観光列車です。

※天空は座席指定の列車で、座席指定券の予約が必要です。

※号車および座席番号の指定はできませんので、あらかじめご注意ください。

観光列車・こうや花鉄道「天空」は、2026年3月20日(金・祝)をもって定期運行を終了し、定期運行終了後は団体専用列車として、当面の間、不定期で運行を継続する予定です。

なお、2026年4月24日(金)からは新観光列車「GRAN 天空」が、なんば~極楽橋間で運行を開始します。

- 住所:〒648-0065 和歌山県橋本市古佐田1-4-51(南海電鉄高野線「橋本」駅)

- アクセス:南海電鉄「なんば」駅から急行で約50分(橋本駅まで)

和歌山の絶景・景観に癒される

紀伊半島の山岳地帯や南部の海岸など、神秘的で美しい大自然を擁する吉野熊野国立公園。

山岳地帯は熊野三山と参詣の道「熊野古道」でも知られていますが、海岸部にも多くの大自然が創り出した絶景スポットが!

各地を訪れる際、車窓から見える海岸線沿いの風景も開放感たっぷりで癒されます。

円月島

国の名勝「円月島」(画像提供:南紀白浜観光協会)

国の名勝「円月島」(画像提供:南紀白浜観光協会)

白浜のシンボルとして知られ、美しい夕陽が見られるスポットとしても人気の円月島。

臨海浦の南海上に浮かぶ南北130m高さ25mの小島で正式名称は「高嶋」ですが、島の中央に円月形の海蝕洞が開いていることから「円月島(えんげつとう)」の名で親しまれています。国の名勝にも指定されている名所です。

ぽっかりと開いた丸い穴は、長い年月をかけて寄せる太平洋の荒波によって岩が削られ、現在の姿になったと考えられています。

日暮れ時、円月島に沈む夕陽は「和歌山県の朝日・夕陽100選」と「日本の夕陽百選」に選ばれており、息をのむ様な美しさは格別です。

島の中央に円月形の海蝕洞が開いている「円月島」 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

島の中央に円月形の海蝕洞が開いている「円月島」 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

春と秋の彼岸の頃(春分の日や秋分の日)には、海蝕洞門に夕陽がすっぽり入る奇跡の瞬間を見られることも!

絶好のシャッターチャンスを狙うなら、18時前後がおすすめです。

- 住所:〒649-2200 和歌山県西牟婁郡白浜町3740

- アクセス:JRきのくに線(紀勢線)「白浜」駅から明光バスで約15分「臨海」バス停下車

千畳敷

岩畳を思わせる大岩盤の景観「千畳敷」 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

岩畳を思わせる大岩盤の景観「千畳敷」 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

千畳敷(せんじょうじき)は、長い年月をかけて太平洋から打ち寄せる荒波の浸食が作り出した、大自然の芸術と言えるユニークな絶景で国の名勝に指定されています。岩畳を思わせる大岩盤の景観が、千畳分の広さに及ぶと言われることから、千畳敷と呼ばれるようになったそうです。

瀬戸崎の先端から太平洋に向けて突きだした何層にも及ぶ岩盤は、1,800万年前から1,500万年前にできた白く柔らかい砂岩で、太平洋の大海原や空の青と岩の白さが生み出すコントラストは、美しさとダイナミックさを感じます。

また、こちらも夕陽が美しいことで知られ、千畳敷から見る水平線に沈む夕陽はまさに絶景です。

※足元が悪いので海の方まで行かれる場合や、風が強い日など、十分にご注意ください。

- 住所:〒649-2200 和歌山県西牟婁郡白浜町594

- アクセス:JRきのくに線(紀勢線)「白浜」駅から明光バスバスで約20分「千畳口」バス停下車

三段壁

南紀白浜の絶景「三段壁」 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

南紀白浜の絶景「三段壁」 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

千畳敷の南海岸に位置する三段壁(さんだんべき)は、南北約2km高さ約60mにわたる断崖絶壁に、太平洋の荒波が打ち砕けるダイナミックな魅力に溢れたスポットです。

その昔、漁師らが通りゆく船や魚の群れを見張った場所「見壇(みだん)」に由来すると言われ、国の名勝にも指定されています。階段状に削られた自然の造形で、展望台で海からの風を感じながら眺める絶景は必見です。

2016年4月に恋人の聖地「南紀白浜/三段壁」として選定され、展望台周辺には愛を誓う南京錠が取り付けられるハート型モニュメントを設置。恋人たちにふさわしいピンク色の郵便ポストもあり、恋人の聖地としてデートにぴったりなロマンチックな雰囲気が漂っています。

絶壁の地下には、源平合戦で知られる熊野水軍の船隠し洞窟だったと伝えられる「三段壁洞窟」があり、地下36mまでエレベーターで降りて見学することができます。

1周約200mの洞窟内では、目の前に迫り来るダイナミックな波しぶきや、鯨のような潮吹き岩を間近で観察でき、こちらも見ごたえたっぷりです。

洞窟内にある祠には、パワースポットとして知られる牟婁大辯才天(むろだいべんざいてん)が祀られており、大黒天や毘沙門天に十六童子を従えて、どのような願いも叶えてくれるとか。

「熊野水軍番所小屋」も再現され、勇猛果敢をうたわれた熊野水軍の、戦いの余韻を感じられる歴史スポットでもあります。

また、2025年3月20日にテイクアウトカフェ「崖cafe」がオープン。

オリジナルブレンドのコーヒーや紅茶からフラッペまで、さまざまなドリンクを楽しめます。さらに、三段壁の海と夕日をイメージした見た目も味も爽やかな「崖cafeオリジナルのサンセットティーソーダ」や、三段壁洞窟にちなんだスイーツメニューも!

展望台から広がる雄大な海を眺めたり、洞窟探検など「旅のおともに特別な一杯を」味わってみては。

- 住所:〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2927-52

- アクセス:南紀白浜空港から明光バスで約6分「三段壁」バス停下車

JRきのくに線(紀勢線)「白浜」駅から明光バスで約25分「三段壁」バス停下車

橋杭岩

国の名勝天然記念物「橋杭岩」

国の名勝天然記念物「橋杭岩」

串本から大島に向かって、海中に約850mにわたり、大小40余りの岩柱が列を成してそそり立っています。その規則的な並び方が、橋の杭に似ていることから「橋杭岩(はしぐいいわ)」という名が付きました。吉野熊野国立公園地域にあり、国の名勝天然記念物に指定されています。

約1,500万年前~1,400万年前に、地下から上昇したマグマが熊野層群に貫入した流紋岩の岩脈が、波の浸食によって岩の硬い部分だけが残り、橋の杭のような姿となりました。この奇岩が立ち並ぶ様子から、その昔、弘法大師と天邪鬼が一晩で橋を架ける賭をして、一夜にして立てたという伝説も伝わっています。

刻々と変化する空のグラデーションは橋杭岩の見どころの1つ

刻々と変化する空のグラデーションは橋杭岩の見どころの1つ

奇岩が織りなす絶景は、自然が産み出した芸術作品とも喩えられる美しさで、潮位によって異なる景色が現れる様子は同じ場所とは思えないほど。

春先から秋口にかけては太平洋から昇る朝日と橋杭岩の絶景を見られ、刻々と変化する空のグラデーションは橋杭岩の見どころの1つです。

潮岬・潮岬灯台

紺碧の大海原を臨む「潮岬」 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

紺碧の大海原を臨む「潮岬」 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

本州最南端の潮岬 (しおのみさき)。その昔は、海軍の望楼(物見櫓)があり、眼の前に広がる太平洋が緩やかな弧を描いて見えることから、地球が丸いことを実感できます。

冬のある時季には、水平線から昇った太陽が同じ水平線上に沈むという、珍しい光景を目にすることもできるそうです。

例年1月の第3土曜日には、潮岬望楼の芝にて「本州最南端の火祭り」が開催され、踊りの披露、しょらさん鍋の振る舞い、餅撒きなどで賑わいます。とくに午後5時半頃から行われる、火矢射式や花火の打ち上げ、芝への火付け(芝焼き)は圧巻!

毎年多くのフォトグラファーが訪れ、串本に春を迎える炎の舞に一斉にシャッターを切ります。

潮岬で1873年に初めて点灯して以来150年以上もの間、海上交通の要所として沖行く船を照らし続けてきたのが「潮岬灯台」。 高さ30mの断崖の上に建つ白亜の灯台で、本州最南端のシンボルでもあります。

美しい外観はもとより、周囲の風景との調和も魅力のひとつで「日本の灯台50選」に選ばれています。また、2018年には日本ロマンチスト協会から「恋する灯台」の認定も受けました。

灯台の内部は一般公開されており、68段ある石造りのらせん階段を登って展望台に出ると、眼下には遮るものがない360度のパノラマと、太平洋の大海原が広がります。朝日や夕陽の美しさを堪能できるフォトジェニックスポットとしても知られ、「日本の夕陽百選」のひとつにも選出。

隣接する「潮岬観光タワー」の展望台は海抜100mにあり、目の前の青々とした芝生の広場、紺碧の大海原をはじめ、晴れた日には遠く那智山まで見渡せます。

太平洋を一望できるオーシャンビューのレストランでは、近大マグロを使ったメニューや串本ならではの地元名物メニューも楽しめるほか「本州最南端訪問証明書」を発行しています。「本州最南端の碑」と合わせて、ぜひ訪れたい観光スポットです。

- 住所:〒649-3502 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬2706-26

- アクセス:JRきのくに線(紀勢線)「串本」駅から串本町コミュニティバスで約17分

友ヶ島

友が島の第三砲台跡

友が島の第三砲台跡

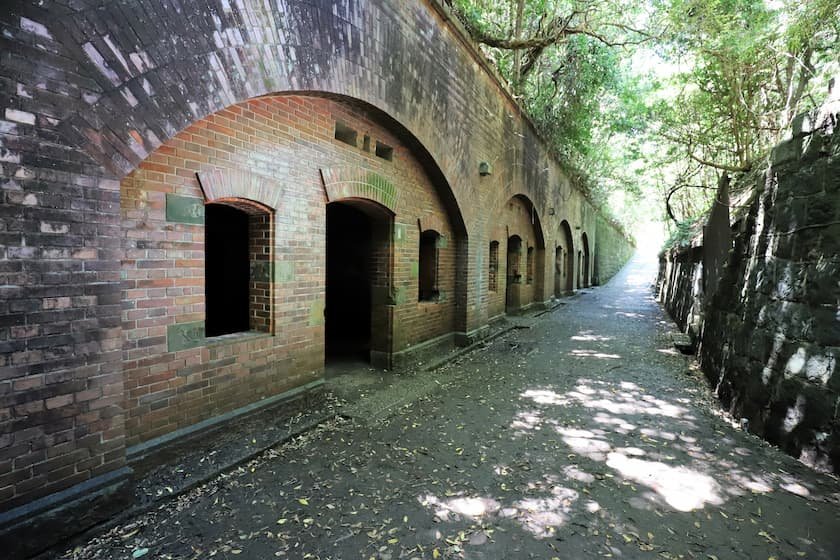

紀淡海峡に浮かぶ友ヶ島(ともがしま)は、地ノ島、虎島、神島、沖ノ島の4つの島を合わせた総称名です。

沖ノ島には、見晴らしの良い山頂付近に純白の洋風建築が映える「友ヶ島灯台」や、要塞時代を偲ばせる砲台跡や砲弾貯蔵庫跡などが点在しており、レンガ造りの遺跡の絶景が広がっています。それらを巡り探検心をくすぐるハイキングコースは、第二砲台跡をはじめ、展望台や第三砲台跡、桟橋をめぐって約3時間の道のりです。 風光明媚な散策コースとしても人気があり、砲台跡内部は一部を除いて内部へ入ることもできます。

生い茂る樹々や草花など、自然と一体化し苔が広がる遺跡の風景は人気アニメ映画を彷彿とし、コスプレ撮影スポットとしても人気だそうです。

島内中央部、役行者が大蛇を池に封じ込んだという言い伝えが残る深蛇地(しんじゃいけ)では、湿地帯植物が群生しており、約400種もの植物が生息しています。

白崎海岸・白崎海洋公園

日本のエーゲ海と呼ばれている「白崎海岸」

日本のエーゲ海と呼ばれている「白崎海岸」

日本の渚100選に選ばれる白崎海岸は、和歌山県立自然公園にもなっている白い石灰岩で囲まれた白崎海洋公園を中心とする絶景スポットです。海面に突出した巨大な石灰石の真っ白な岩と、紺碧の空と海が織り成す美しい風景は「日本のエーゲ海」と呼ばれています。

「万葉集」の和歌にも詠まれた歴史ある景勝地で、鉱床閉山後にログハウスを完備したオートキャンプ場のある公園として整備されました。

白い石灰岩に囲まれた道を進んで行くと、その先にある展望台からは、目の前に広がる海と白い岩が連なる絶景を一望。

夕暮れ時になると、景色はさらにドラマチックに変化し、水平線の向こうに沈む夕陽もまた美しく、夜は満天の星空が広がります。空気が澄んだ時季など条件が整えば、天の川や流れ星も見られるかもしれません。

公園内にある道の駅では、しらす丼やあかもく丼、名物のソフトクリームなども楽しめ、夏にはひまわりが咲き誇るSNS映えするスポットとしても人気です。

周辺では、地元の漁師さんが案内する「白崎クルーズ」や、地底探索を楽しみながら鍾乳石を観察できる「戸津井鍾乳洞」などもあります。

また黒島は、ハカマカズラが自生する北限域で、和歌山県のレッドデータブックで貴重な植物群落に選定されています。

- 住所:〒649-1123 和歌山県日高郡由良町大引960-1

- アクセス:JRきのくに線(紀勢線)「紀伊由良」駅から中紀バスで約25分 「白崎西」バス停下車

※バスは土・日・祝のみ運行

瀞峡

巨岩、奇岩が立ち並ぶ瀞峡 画像提供:新宮市観光協会

巨岩、奇岩が立ち並ぶ瀞峡 画像提供:新宮市観光協会

瀞峡(どろきょう)は和歌山・奈良・三重の3県にまたがって流れる、熊野川支流の北山川にある自然景勝地です。

吉野熊野国立公園内に位置し、北山川の上流から下流に向かって「奥瀞」「上瀞」「下瀞」と区分けされています。特に下瀞は「瀞八丁(どろはっちょう)」と呼ばれ親しまれており、国の特別名勝と天然記念物にも指定されているほど。

瀞峡には、夫婦岩、亀岩、大黒岩などの奇岩、高さ20m幅87mの屏風岩、高さ45mの天柱岩などの巨岩、奥行き42mの寒泉窟、岩の割れ目にできた竜泉窟など、多くの見どころが続きます。

巨岩、奇岩が立ち並ぶ岸壁が川面からそそり立つ大峡谷を流れる川は、1965年頃に車道ができるまで人々の交通手段として利用されていました。1920年にはプロペラ船(旅客船)が導入され、観光地として人気を博すようになります。現在では、これまでのウォータージェット船に代わって、和船でゆったりと瀞峡の魅力を楽しめる「瀞峡めぐり川舟クルーズ」を行っています。

瀞峡の上流で行われる北山川のもう1つの名物、それが「筏下り(いかだくだり)」です。北山村では切り出した木材を筏に組み、下流の新宮市まで運搬する手段として筏流しが行われてきました。

「北山川観光筏下り」は、この筏を造る技術や筏を操る技を今に残し受け継いだもので、観光筏下りとしては1979年にスタートしています。以来、大自然の神秘や迫力が生み出すスリルと感動が評判で、今では年間約8,000人が体験する人気アクティビティとなりました。

- 住所:〒647-1231 和歌山県新宮市熊野川町玉置口(瀞峡めぐり乗船場・玉置口サテライト)

- アクセス:JRきのくに線・紀勢線「新宮」駅から車で約45分

歴史・文化を知る、和歌山の名所旧跡

和歌山城

和歌山市のシンボル「和歌山城」

和歌山市のシンボル「和歌山城」

和歌山市中心部の虎伏山(とらふすやま)に、白亜の天守閣がそびえる和歌山市のシンボルです。江戸時代には別名「虎伏山竹垣城」と呼ばれ、公益財団法人日本城郭協会より「日本100名城」の1つに選定されています。

1585年に紀州を平定した豊臣秀吉が弟の秀長に築城させたのが始まりで、築城を担ったのは「築城の名人」と名高い、藤堂高虎(とうどうたかとら)らでした。1619年には徳川家康の10男・頼宣(よりのぶ)が入城し、水戸・尾張と並ぶ「徳川御三家」の1つ「紀州徳川家」が成立。和歌山城は紀州徳川家の居城として、長い歴史を刻んできました。

和歌山城は長きにわたり、徳川御三家の威容にふさわしい風格を醸し出しています。天守閣の華麗な姿は明治維新後も残され、国宝に指定されていましたが、1945年に惜しくも戦災により焼失。現在の天守閣は1958年に再建されたものですが、静水を湛える内堀や城郭内に巡らされた石垣は400年の歴史をそのままに伝えており、往時の隆盛を偲ばせるに充分な遺構です。

とくに石垣には、紀州特産の青石(緑泥片岩)が多く使われ、和歌山に来たことを実感させてくれるでしょう。

天守閣に登れば和歌山市街が見渡せ、復元された御橋廊下(おはしろうか)等はもちろん、和歌山城の敷地の中には動物園や茶室「紅松庵(こうしょうあん)」もあり、おもてなし忍者(※)たちが観光のお手伝いをしてくれます。※祝日を除く、月・火曜日はお休み。

また、約450本の桜が咲き誇る和歌山城公園は、和歌山市が誇る桜の名所です。3月中旬~4月中旬の桜まつり開催期間中は、約100本のぼんぼりや約400個の提灯でライトアップも行われ、夜桜を楽しむ花見客らで賑わいます。さらに城内の一部エリアでは「光の回廊」と称されるイルミネーションが設置され、桜と光の織りなす幻想的な空間が訪れる人々を魅了します。

紀三井寺

境内から、和歌の浦の美しい眺めを一望できる「紀三井寺」

境内から、和歌の浦の美しい眺めを一望できる「紀三井寺」

紀三井寺(きみいでら)は西国三十三カ所第二番札所で、紀州徳川家歴代藩主が訪れ、繁栄を祈願した寺です。「1300年続く日本の終活の旅~西国三十三所観音巡礼~」として日本遺産にも登録されました。

朱塗りの楼門をくぐって231段の石段を登りつめた境内からは、和歌の浦の美しい眺めを一望することができます。その美しさから「絶景の宝庫 和歌の浦」として、日本遺産にも認定されています。

紀三井寺の名前の由来は、「吉祥水(きっしょうすい)」「楊柳水(ようりゅうすい)」「清浄水(しょうじょうすい)」の三つの井戸に由来します。 絶え間なく湧き出ている水は「三井水」として知られ「日本名水百選」にも選ばれているほど。「天空かふぇ」では、この三井水の1つで、健康長寿の水とされる「楊柳水」で淹れたコーヒーを味わえます。

境内には国指定重要文化財の「楼門」や「鐘楼」「多宝塔」のほか、西国三十三カ所の御本尊をまつる「六角堂」などがあり、西国巡礼に等しい功徳があると伝えられています。

関西一の早咲きの桜の名所としても知られる「紀三井寺」 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

関西一の早咲きの桜の名所としても知られる「紀三井寺」 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

また、紀三井寺には約500本の桜の木が植えられており、関西一の早咲きの桜の名所として有名で「日本さくら名所百選」にも選ばれました。和歌山地方での開花宣言の目安となる標本木(ソメイヨシノ)が本堂前にあり「近畿地方に春を呼ぶ寺」として、3月半ば頃になると多くの注目を集めます。

江戸時代、俳人・松尾芭蕉は、花見を期待していたのに、散り始めていた桜を仰ぎ見て「みあぐれば 桜しもうて 紀三井寺」と詠んだそうです。

淡嶋神社

「女性のための神様」として、昔から信仰を集める淡嶋神社 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

「女性のための神様」として、昔から信仰を集める淡嶋神社 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

全国の淡嶋神社の総本社「淡嶋神社」は人形供養をしてくれる神社として知られます。拝殿に所狭ましと数多くの人形がぎっしりと並び、厳かかつ神秘的な雰囲気です。

ご祭神は、医薬の神様とされる少彦名命(すくなひこなのみこと)。婦人病や安産祈願など「女性のための神様」として、昔から信仰を集めています。

雛祭りが3月3日になったのは、この淡島神社と関係があります。元々少彦名命と大己貴命が祭られていた友ヶ島から、対岸の加太(かだ)へのご遷宮が3月3日であったことからと言われています。雛祭りの語源も「スクナヒコナ祭」が後に転じて「ヒナまつり」になったとされているそうです。毎年3月3日に行われる雛流しの神事では、白木の小舟に乗せたお雛様が、加太の海へと送り出されていきます。

また、少彦名命は、裁縫の道を初めて伝えた神様でもあります。毎年2月8日に行われる「針祭(針供養)」では、一年間に納められた針を本殿にてお祓いを行い針塚に納めます。 塩をかけ土に返すことで、針の労を労い、今後の裁縫の上達を祈る祭りです。

【加太を訪れるなら...さかな線観光列車「めでたいでんしゃ」】

めでたいでんしゃ「さち」 画像提供:南海電鉄

めでたいでんしゃ「さち」 画像提供:南海電鉄

淡島神社や友ヶ島への玄関口となる町「加太」 万葉の時代に「潟見の浦(かたみのうら)」と詠まれていた景勝地で、現在は漁業と観光の町として、天然真鯛の一本釣りが有名です。

海水浴場もあり、夏休みなどは多くの観光客でにぎわう加太の町を訪れるならば、この「めでたいでんしゃ」がおすすめ!

南海電鉄の和歌山市駅から、加太へ向かう南海電鉄加太支線には、加太を代表する海の幸「鯛」を模したユニークな電車が泳ぎます。

めでたいでんしゃ「かしら」車内 画像提供:南海電鉄

めでたいでんしゃ「かしら」車内 画像提供:南海電鉄

乗るだけで、おめでたい気分になる電車、ずっと乗っていたくなるような、愛でたくなる電車。「めでたいでんしゃ」は、「おめでたい」と「愛でたい」が出会って生まれた、ここにしかない電車です。

2025年4月現在、ハートのモチーフがいっぱいのピンク色の「さち」、開運の願いも込めた水色の「かい」 「さち」と「かい」から生まれた「なな」、冒険船をイメージした黒い「かしら」、太古といまと未来を結ぶ「かなた」の5つの電車が揃います。

九度山・真田ミュージアム

無類の真田ファンや歴史好き必見の九度山・真田ミュージアム 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

無類の真田ファンや歴史好き必見の九度山・真田ミュージアム 画像提供:(公社)和歌山県観光連盟

戦国時代きっての知将として知られる真田昌幸、「日本一の兵(ひのもといちのつわもの)」と讃えられた真田幸村(信繁)、そして息子の真田大助、真田三代の物語や歴史を後世へ語り継ぐことを目的とした施設です。

高野山の麓に位置する九度山は、真田幸村が関ヶ原の敗戦後、父昌幸とともに蟄居(ちっきょ)を命じられた地。真田幸村の生涯の中で14年間という一番長い時間を過ごしたのがこの九度山です。

九度山・真田ミュージアムでは、九度山での生活をパネル展示とドラマ仕立ての映像により紹介するほか、真田十勇士の伝説を現在に伝えるアニメシアターや、当時の真田屋敷を模したからくり部屋などを再現。

無類の真田ファンや歴史好きにとっては、たまらない展示の数々です。九度山には「真田庵」とも呼ばれる、真田幸村父子の屋敷跡に建てられたお寺「善名称院」や「真田宝物資料館」、真田の伝説が残る「真田古墳」など、ゆかりのある歴史スポットが点在しています。

毎年5月の連休には、真田幸村の命日にちなみ「紀州九度山真田まつり」も開催され、真田の市や武者行列など九度山町で最も大きい祭りの1つとなっています。

- 住所:〒648-0101 和歌山県伊都郡九度山町九度山1452−4

- アクセス:南海高野線「九度山」駅から徒歩10分

和歌山への行き方

関西・近畿圏の中でも南に位置する和歌山県ですが、旅行先によってアクセスを使い分けるのがポイント!

和歌山市を中心に観光する場合や高野山を参詣するならば、大阪からJRきのくに線(紀勢線)の特急「くろしお」や、南海電鉄南海線を利用するのがおすすめ。

白浜町や串本町などへは、羽田線が就航している南紀白浜空港から車の利用が、各地の観光スポットを巡るのに便利です。

【航空機利用】

和歌山県の空の玄関「南紀白浜空港(愛称:熊野白浜リゾート空港)」は、和歌山県南部の白浜町にあり、東京・羽田便が2025年4月現在は、3往復運航されます。白浜温泉やアドベンチャーワールド、熊野古道散策などに便利です。

【鉄道利用】

東海道・山陽新幹線を利用して新大阪駅からであれば、JRきのくに線(紀勢線)の特急「くろしお」への乗り換えがスムーズ。大阪観光とセットで周遊するならば、なんば駅からの南海電鉄も便利です。

また、関西国際空港からも和歌山県へのアクセスが良く、JR利用ならば日根野駅、南海空港線利用ならば泉佐野駅で、和歌山方面への列車に乗り換え可能です。

さいごに

忙しい日常から解放され、大自然の美しい風景や神秘的な神社仏閣など、出会うもの1つ1つに癒され、心の奥底からリラックス。旅の楽しみには、非日常性がもたらす「心の癒し」もあります。

そんな「心の癒し」スポットの宝庫としておすすめしたいのが、今回ご紹介した和歌山県です。

大自然が創り出したユニークな絶景や、自然と信仰が融合する熊野三山など、感動が溢れています。

次に旅するなら是非「蘇りの地、わかやま」へ!

▼和歌山旅行をお探しの方はこちら

和歌山旅行・ツアーを探す和歌山旅行の予約はHISにおまかせ!熊野古道や高野山など、自然あふれる散策に加え、パンダで人気のアドベンチャーワールドを満喫できるお得な和歌山旅行・ツアープランをご案内!

和歌山旅行・ツアーを探す和歌山旅行の予約はHISにおまかせ!熊野古道や高野山など、自然あふれる散策に加え、パンダで人気のアドベンチャーワールドを満喫できるお得な和歌山旅行・ツアープランをご案内!投稿日:2021.11.29